企業の収支管理は、紙ベースや独自のソフトを利用して行うケースが多いですが、紙の場合は入力が管理に手間が掛かるほか、ソフトの導入に時間が掛かったり、コストが発生したりするケースがあります。

このような場合におすすめしたいのが、Googleが提供するAppSheetを利用して、収支管理アプリを自作する方法です。AppSheetであれば、無料で企業の課題に合わせた業務用アプリを制作できるためです。

本記事では、AppSheetで収支管理アプリを作る方法について解説します。社内の収支管理の課題を解決したいと考えている企業の経営者や担当者の方は必見の内容です。ぜひ参考にしてください。

目次

AppSheetでの収支管理アプリを作成する手順

ノーコードでアプリを作成できるAppSheetを使えば、企業の収支の課題を解決できる収支管理アプリを作成できます。AppSheetで収支管理アプリを作成する大まかな手順は次の通りです。

- データソースを準備する

- AppSheetでの設定を行いデータベースと接続させる

- 各種テーブルの設定とデータの定義を行う

- ユーザーインターフェースを設定する

- 自動化の設定を行う

それぞれの工程を詳しく見ていきましょう。

1.データソースを準備する

AppSheetで収支管理アプリを作成する場合、アプリの元となるデータベースを作成する必要があります。

AppSheetは、GoogleスプレッドシートやExcelオンライン、Smartsheetなど、さまざまなクラウドサービスのスプレッドシート(表計算ソフト)と連携可能ですが、基本的にはGoogleスプレッドシートで作成するのがおすすめです。

アプリの運用中に項目を変更することも考え、まずはシンプルな構成のデータベースを作成しましょう。特に、次に挙げる項目は必須となります。

- ID:各レコードを認識するためのキーとなる項目

- 日付:収支取引が発生した日付を記録するための項目

- 勘定科目:収益、広告費、人件費といった収支のカテゴリ分けを行うための項目

- 摘要:取引内容の詳細を記録するための項目

- 金額:発生した取引で動いた金額を記録するための項目

- 収支区分:発生した取引が収入か支出かを判別するための項目

AppSheetで作成するアプリの利用のしやすさやパフォーマンスを最大限に引き出すために、データベースの構造は非常に重要です。まずは、以下のシート構成でデータベースを作成してください。

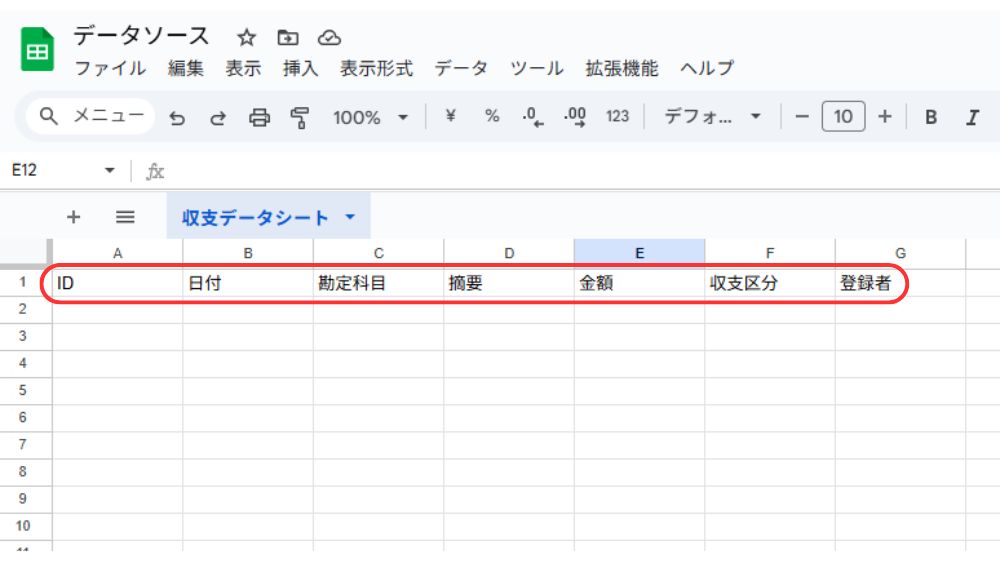

収支データシートを作成する

Googleスプレッドシートに、収支データシートを作成します。このシートに収支管理に関するすべての取引データを記録します。

収支データシートの1行目には、以下の項目を正確に入力しましょう。

|

列名 |

内容 |

|

ID |

各行を一意に識別するキー。UNIQUEID()関数で自動生成させる。 |

|

日付 |

取引日。 |

|

勘定科目 |

収益、人件費、広告宣伝費などのカテゴリ。 |

|

摘要 |

取引の詳細な内容。 |

|

金額 |

取引金額。 |

|

収支区分 |

収入または支出。 |

|

登録者 |

誰が登録したか。USEREMAIL()関数で自動入力させます。 |

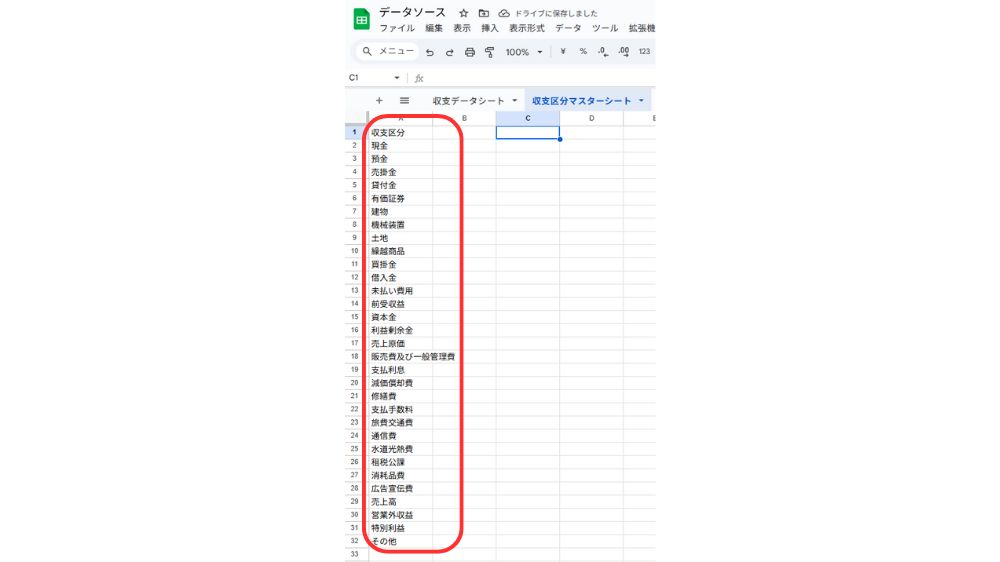

収支区分マスターシートを作成する

次にGoogleスプレッドシートの新しいタブを開き、収支区分マスターシートを作成します。

収支管理では勘定科目が使用されます。企業で使用される勘定科目は大きく以下の5つになります。

- 資産

- 負債

- 純資産

- 収益

- 費用

これらの項目に応じた収支区分を管理するシートを作成しておき、AppSheetと連動させることで、アプリ作成時や実際の入力の時の手間を省けます。

勘定項目ごとに考えられる収支区分は以下の通りです。

資産の収支区分

|

収支区分 |

内容 |

|

現金 |

手元にある現金・小銭 |

|

預金 |

金融機関に預けているお金 |

|

売掛金 |

顧客への商品・サービスの販売代金のうち、未回収のもの |

|

貸付金 |

他の企業や個人に対して貸し付けているお金 |

|

有価証券 |

株式・債権といった換金可能な資産 |

|

建物 |

企業が所有している建物 |

|

機械装置 |

企業が使用する機械・装置 |

|

土地 |

企業が所有する土地 |

|

繰越商品 |

前年度から繰り越された商品 |

負債の収支区分

|

収支区分 |

内容 |

|

買掛金 |

仕入れ先への支払い義務があるもののうち、未払いのもの |

|

借入金 |

金融機関などから借り入れているお金 |

|

未払い費用 |

サービスを受けたものの、費用を支払っていないもの(水道光熱費や家賃など) |

|

前受収益 |

未提供のサービスに対して、先に受け取っているお金 |

純資産の収支区分

|

収支区分 |

内容 |

|

資本金 |

会社設立時に株主から出資されているお金 |

|

利益剰余金 |

過去の利益が積み重なったもの |

費用の収支区分

|

収支区分 |

内容 |

|

売上原価 |

商品やサービスの販売に直接かかった費用(仕入高、材料費など) |

|

販売費及び一般管理費 |

営業活用に必要な費用(給与、家賃、広告宣伝費など) |

|

支払利息 |

借入金の利息 |

|

減価償却費 |

固定資産の価値減少分を費用として計上するもの |

|

修繕費 |

建物や設備の修理費用 |

|

支払手数料 |

銀行への振込手数料や管理会社への手数料などを支払った場合 |

|

旅費交通費 |

交通費や宿泊費 |

|

通信費 |

電話代やインターネット代金 |

|

水道光熱費 |

水道料金や電気料金、ガス料金 |

|

租税公課 |

税金や公租 |

|

消耗品費 |

少額の備品や消耗品の費用 |

|

広告宣伝費 |

広告や宣伝にかかる費用 |

収益の収支区分

|

収支区分 |

内容 |

|

売上高 |

商品やサービスを販売して獲得した収益 |

|

営業外収益 |

本業以外で発生した収益(受取利息、受取配当金など) |

|

特別利益 |

臨時的に発生した収益(固定資産売却益など) |

これらの収支区分を以下のようにリスト化しておきましょう。

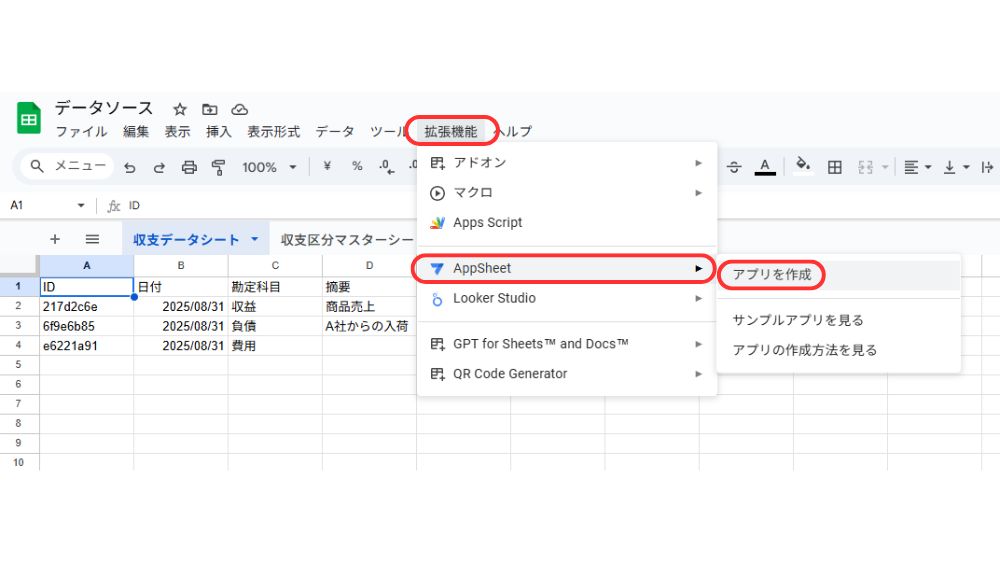

2. AppSheetでの設定を行いデータベースと接続させる

Googleスプレッドシートで、アプリの元となるデータベースを作成できたら、AppSheetに連動させてアプリ作成を基礎を作ります。

該当するGoogleスプレッドシートの[拡張機能]から[AppSheet]、[アプリを作成]の順に選択しましょう。

Googleスプレッドシートで開いているタブのデータがAppSheetと連携されるため、他のタブを連携させるために、手作業でデータを追加します。

例えば、収支データシートのみがAppSheetと連携できたのであれば、収支区分マスターシートを追加しなければなりません。

AppSheet上で[Data]を選択し、画面左上にある+ボタンを選択します。追加するデータを求められるので、作成したデータベースを作成したGoogleスプレッドシートを選択し、[収支区分マスターシート]を選択しましょう。

3. 各種テーブルの設定とデータの定義を行う

AppSheetとデータベースのGoogleスプレッドシートの連携が完了したら、それぞれのテーブルの設定やデータの定義付けを行います。

AppSheet上で[Data]を選択すると、連携されているデータごとに複数のColumnによって構成されたテーブル(Table)が表示されます。各テーブルで必要な設定を行いましょう。

まずは、収支データテーブルの列の設定です。以下のように設定してください。

収支データテーブルの列設定

|

列名 |

Type(データ型) |

Key |

Initial Value(初期値) |

|

ID |

Text |

チェック |

UNIQUEID() |

|

日付 |

Date |

TODAY() | |

|

勘定科目 |

Enum | ||

|

摘要 |

Text | ||

|

金額 |

Price | ||

|

収支区分 |

Ref | ||

|

登録者 |

|

USEREMAIL() |

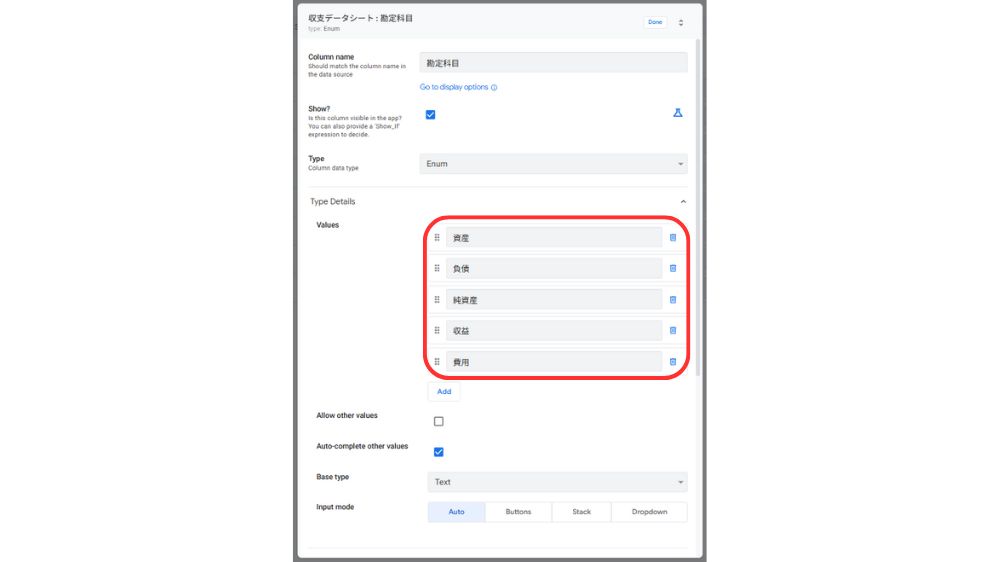

次に、勘定科目列の設定を行うため、[勘定科目]コラムの左側にある鉛筆マークを選択します。

進んだ画面で[Type]を[Enum]に設定し、勘定科目は「資産」「負債」「純資産」「収益」「費用」の5つを手入力で追加しましょう。

さらに、収益区分の設定も行います。同じく[収支区分]コラムの鉛筆マークを選択し、TYPEを[Ref]に変更、[Source table]に収支区分マスターシートを選択して、右上の[Done]を選択しましょう。

4. ユーザーインターフェースを設定する

各種テーブルの設定などが完了したら、より使いやすいアプリにするためのユーザーインターフェースの設定に移ります。

AppSheetの[UX]タブを選択し、ビューの作成・編集を行いましょう。ここでは、収支データビューを設定を行います。以下のように設定してください。

- [View type]を[Form]に設定

- [For this data]を[収支データシート]に設定

- [View name]を[新規登録]に設定

- [Column Order]で[Manual]を選択し、表示順をID、日付、収支区分、勘定科目、摘要、金額、登録者に手動で並べ替える

続けて、収支一覧ビューを設定しましょう。具体的な設定方法は次の通りです。

- [View type]を[Table]

- [For this data]を[収支データシート]

- [Sort by]を[日付(Descendingで降順)]

- [Group by]を[日付(日付ごとにグループ化すると見やすくなります)]

また、条件付き表示(Show?設定)の設定を行えば、特定の条件でフォームの項目を非表示にできます。例えば、[部門]列があったとして、収支区分が収入のときには表示しないようにしたい場合、以下のように設定します。

- [Data]>[Columns]>[収支データ]テーブルの[部門]列を開く

- [Show?]の欄に次の式を入力する▶[収支区分] = "支出"

5.自動化の設定を行う

ユーザーインターフェースの設定が完了したら、最後に自動化の設定を行います。[Automation]タブを選択して、自動化したいワークフローの設定を行いましょう。

今回は経費申請の承認を自動化するワークフローの設定を行います。例えば、金額が5万円を超える支出が登録された場合に、特定のメールアドレスに自動的に通知を送るようにしたい場合、以下のように設定します。

- [Automation]▶[Bots]▶[New Bot]の順に選択

- [Event]をData changeに設定し、[Table]を[収支データシート]、[Type of change]を[Adds]のみに設定

- [Condition]に次の式を設定 ▶AND([収支区分]="支出",[金額]>50000)

- [Step]で通知アクションを設定。[Run a task]を[Send an email]、[To]を[承認者のメールアドレス]、[Email subject]を[<<_APPNAME>> "【要確認】高額経費が登録されました"]、[Email body]を["金額:[金額]、摘要:[摘要]"のように、列名を[]で囲んで表示させます。]にそれぞれ設定

企業の収支管理とは

収支管理とは、企業が事業活動を通じて得た収入(売上)と、事業運営にかかった費用(支出)を正確に記録・把握・分析するための活動を指します。

日々の取引を記録するだけでなく、そのデータを元に経営状況を可視化して、将来の経営判断に役立てるために活用することから、企業活動のなかでも重要といえます。

収支管理には、売上や仕入れといった直接的な収支に加えて、人件費、家賃、広告宣伝費などの間接的な費用もすべて含まれます。そのため、企業全体のキャッシュフロー(=お金の流れ)を正確に把握できるほか、資金がショートするのを防ぎながら、安定した経営基盤を築けるのが、収支管理を行う大きなメリットです。

また、収支管理は事業の健全性を測るバロメーターでもあり、利益が出ているか、無駄なコストがないかなどを客観的に判断するための基盤となります。適切に管理された収支データは、金融機関からの融資審査や投資家への事業説明においても、企業の信頼性を高める重要な要素となるため、企業にとっては欠かせない重要な業務となります。

収支管理が重要な理由

収支管理が重要である最大の理由は、企業の存続と成長に直結するからです。

収支管理を怠ると、たとえ売上が上がっていても、実は手元に資金がない「黒字倒産」のリスクに直面する可能性があります。

適切な収支管理によって、キャッシュフローを可視化できれば、将来的な資金繰りの予測が可能になります。そのため、設備投資や新規事業への参入など、成長のための戦略的な投資を計画的に実行できるようになるのです。

また、収支データを分析することで、どの事業が利益を生み出し、どの事業にコストがかかりすぎているかを明確に把握できます。つまり、収支管理によって、無駄なコストを削減したり、利益率の高い事業に経営資源を集中させたりするなど、経営改善のための具体的な施策を迅速に打ち出せるようになります。

このように、収支管理は企業の健全性を保ち、持続的な成長を実現するための羅針盤のような役割を果たすため、重要になるというわけです。

企業における収支管理の課題

企業における収支管理では、さまざまな課題が発生します。課題として一般的なものは次の通りです。

- リアルタイムでの情報把握が難しい

- 情報の一元管理が難しい

- ヒューマンエラーが発生しやすい

- 集計作業に手間が掛かる

- 部門間での連携が取りにくい

リアルタイムでの情報把握が難しい

多くの企業で、リアルタイムでの収支の情報把握が難しいという課題を抱えています。

特に、手作業や古いシステムで収支管理を行っている場合、正確な情報を把握するのに手間がかかってしまいます。

紙の伝票やExcelでの管理では、経理担当者がデータを手動で入力・集計する必要があり、最新の売上や経費の状況が反映されるまでにタイムラグが発生してしまうためです。

例えば、営業部門が獲得した売上が経理部門に伝わるまでに時間がかかったり、月末になってからしか正確な収支がわからなかったりすることがよくあります。このような状況では、経営層が迅速な意思決定をすることが困難になり、市場の変化に柔軟に対応することができません。

また、現場の担当者も自身の部門の収支状況をタイムリーに把握できず、コスト意識の醸成や改善活動が後手に回ってしまうリスクがあります。

情報の一元管理が難しい

部門ごとに異なる形式で収支データが管理されている場合、情報の一元管理が難しくなります。

例えば、営業部門は顧客管理システムで売上を管理し、製造部門は生産管理システムでコストを管理するといった状況では、これらのシステムが連携していなければ、部門をまたいだ全体の収支を把握するために、それぞれのデータを手作業で集約・統合する必要が生じます。

この作業は手間がかかるだけでなく、データの整合性が損なわれるリスクも伴うため、結果的に正確な経営状況の全体像を把握するのが困難になるため、経営判断の遅れや誤りを招く可能性があります。

また、過去のデータを分析する際にも、部門横断的なデータの集計に膨大な時間がかかり、迅速な意思決定を妨げる要因となります。

ヒューマンエラーが発生しやすい

手動でのデータ入力や集計作業は、ヒューマンエラーが発生しやすいという大きなリスクを伴います。

入力ミス、転記ミス、計算式の間違いなど、人為的なミスは防ごうとしても、完璧に避けられるものではありません。特に、複数の担当者が関わる収支管理プロセスでは、それぞれの作業段階でエラーが発生する可能性が高まります。

例えば、営業担当者が経費精算の金額を間違えて入力したり、経理担当者がExcelの数式を誤って修正してしまったりするケースが考えられます。これらの小さなミスが積み重なると、最終的な収支データが不正確になり、経営状況を誤認する原因となります。

一度発生したエラーを見つけ出すには多大な労力と時間がかかり、場合によっては重大な経営判断ミスにつながる恐れもあります。

集計作業に手間が掛かる

月末や決算期に発生する集計作業は、多くの担当者にとって大きな負担となります。

複数のExcelファイルや紙の伝票からデータを集めて統合・集計したり、レポートを作成したり作業には非常に時間がかかり、本来の業務を圧迫してしまうためです。特に、部門ごとにフォーマットが異なったり、データが分散していたりすると、その手間はさらに増大します。

このような非効率な作業は、担当者の残業増加やモチベーション低下にもつながりかねません。また、集計作業に時間を取られることで、データの分析や経営改善策の検討といった、より付加価値の高い業務に時間を割くことができなくなります。

結果として、収支管理は単なる「作業」となり、その本来の目的である「経営判断の材料」としての価値が薄れてしまうのです。

部門間での連携が取りにくい

部門間で収支に関する情報が共有されにくく、連携が取りにくいという課題もよく見られます。

例えば、営業部門は売上目標達成に注力する一方で、経費についてはあまり意識しない、といった状況です。

このような場合、経費削減のアイデアがあっても、部門の垣根を越えて共有されることは少なく、全社的なコスト削減の取り組みが進みにくくなります。また、経理部門が各部門の収支状況を把握するのに時間がかかったり、各部門へのフィードバックが遅れたりすることもあります。

情報が分断されてしまうと、全社的な経営目標に対する各部門の貢献度を正しく評価することが困難になり、組織の一体感を損なう可能性もあります。適切な連携がなければ、収支管理は各部門の個別最適に留まり、全社的な経営改善にはつながりにくくなるでしょう。

収支管理を適切に行うためのポイント

企業が収支管理を適切に行うためには、いくつかのポイントがあります。具体的なポイントは次の通りです。

- 正確な情報で収支を管理する

- 収支管理の担当者を設置する

- 収支管理システムやツールを導入する

それぞれ詳しく解説します。

正確な情報で収支を管理する

収支管理の基本的な原則は、正確な情報で収支を管理することです。

いくら優れた分析ツールやシステムを導入しても、元となるデータが不正確であれば、導き出される結論も間違ったものになってしまうからです。

正確な情報を元にした収支管理の実現には、日々の取引を漏れなく、迅速に記録する仕組みを構築しなければなりません。

例えば、経費が発生した際にすぐに申請・承認するフローを徹底したり、売上データが自動的にシステムに反映されるようにしたりするなど、情報入力の精度を高める工夫が求められます。

また、定期的にデータの整合性をチェックする体制を整え、誤りが見つかった場合は速やかに修正することで、データの品質維持が可能になります。正確な収支データは、経営判断の信頼性を高めるだけでなく、決算書の信頼性にも直結します。

AppSheetを活用した収支管理アプリを活用すれば、収支データを正確かつスムーズに監視できるようになるでしょう。

収支管理の担当者を設置する

収支管理を組織として適切に行うためには、収支管理の担当者を設置することが大切です。

担当者を決めることで、誰がどの情報を管理し、いつまでにどのようなレポートを作成するのかが明確になるためです。また、責任の所在がはっきりし、収支管理に関するタスクが滞るのを防げるでしょう。

さらに、専門の担当者を置くことで、収支管理に関する知見やノウハウが組織内に蓄積されるため、効率的かつ正確な管理体制を構築できるようになります。

担当者は、各部門から上がってくる情報の集約に加えて、データの分析や改善提案を行うなど、経営のパートナーとしての役割を担うことも期待されます。

一方、担当者が不在の場合、収支管理は各部門の片手間の業務となり、データや管理の精度が低下するリスクが高まる点には注意が必要です。

収支管理システムやツールを導入する

手作業での管理が限界を迎えている現代において、収支管理システムやツールの導入は、もはや必須の選択肢といえます。

AppSheetのようなノーコードシステムを活用すれば、専門的な知識がなくても、自社の業務フローに合わせたオリジナルの収支管理アプリを比較的簡単に開発できるでしょう。

これにより、リアルタイムでの情報共有、データの自動集計、一元管理といった課題を一気に解決できます。

また、システムの導入によって、ヒューマンエラーのリスクを大幅に削減できるほか、集計作業にかかっていた時間を削減できるため、担当者は集計作業の手間から解放され、データの分析や経営改善の検討など、付加価値の高い業務に集中できるようになります。

さらに、システムを通じて部門間の情報連携がスムーズになり、全社的なコスト意識の向上や経営改善にもつながるでしょう。

収支管理は企業の持続的な成長に不可欠な活動です。自社の現状を把握し、課題を解決するために、ノーコードシステムを活用した収支管理アプリの作成を検討する価値があるといえます。

正確で効率的な収支管理を実現したいならフミダスDXまでご相談ください

「AppSheetを使って収支管理アプリを作ろうとしたが、うまく制作できない」

「信頼できる相談先に収支管理が可能なアプリ制作を依頼したい」

このように考えている企業の経営者や担当者の方は、ぜひフミダスDXにご相談ください。

フミダスDXは、大正11年創業の製造業・株式会社真工社による、中小企業のデジタル化・DXのサポートサービスです。

AppSheetサービスを活用したアプリ制作やダッシュボード開発で、企業の課題や業務プロセスを改善するサービスを提供しております。収支管理アプリの制作にも対応しており、企業に合わせたアプリ開発に対応できます。

企業独自の課題に適したアプリやシステムを高いコストパフォーマンスで開発できるのが当社の強みで、御社の生産性の向上や企業競争力の強化に貢献いたします。

具体的な事例の紹介や個別の相談会、デモ機の体験会も随時実施しております。自社に合った備品管理アプリを制作したい経営者や担当者の方は、お気軽にご相談ください。

AppSheetを使って自社に合った収支管理アプリを作成しよう

ノーコードシステムのAppSheetを使えば、自社の収支を正確かつ簡単に管理できる収支管理アプリの制作が可能です。

専門的な知識がなくても、アプリ制作が可能なため、自社のDXを進めたい場合や、DX推進を内製化させたい場合も適しているでしょう。

本記事を参考にAppSheetで自社に合った収支管理アプリを作ってみてください。

また、AppSheetでの収支管理アプリの作成が難しく、信頼できる業者にアプリ開発を委託したい場合は、フミダスDXにご相談ください。企業ごとの課題を解決するシステム・ツールの開発で、企業の健全な収支管理をサポートいたします。

詳しくは公式サイトをご覧ください。

投稿者プロフィール

-

株式会社真工社 DX推進室 課長

工程設計や新規品の立ち上げ、海外工場への技術支援、製造責任者を経て、DX推進室の立ち上げに参画。DX推進室の責任者として社内外のDX支援に取り組む。

最新の投稿

DXコラム2025年10月1日AppSheetで収支管理アプリを自作する方法【予算・経費の見える化】

DXコラム2025年10月1日AppSheetで収支管理アプリを自作する方法【予算・経費の見える化】 DXコラム2025年7月18日【QRコードスキャンも簡単】AppSheetで作る備品管理・貸出アプリ

DXコラム2025年7月18日【QRコードスキャンも簡単】AppSheetで作る備品管理・貸出アプリ DXコラム2025年6月2日中小企業必見!AppSheetで在庫管理アプリをノーコード自作する方法

DXコラム2025年6月2日中小企業必見!AppSheetで在庫管理アプリをノーコード自作する方法 DXコラム2025年5月27日DXとは何なのか?定義や求められる理由、現状、推進するメリットを紹介!

DXコラム2025年5月27日DXとは何なのか?定義や求められる理由、現状、推進するメリットを紹介!